Die Moleküle, die uns bisher zur Verfügung stehen, sind nur sehr klein, wenig komplex und haben daher nur Grundstoffcharakter. Wir benötigen langkettige Moleküle für Fette, Eiweiße (Polypeptide) und für Nucleinsäuren. Die langkettigen Moleküle nennt man Makromoleküle und sie bestehen aus mehr als 1000 Atomen.

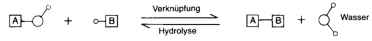

An sich werden bei Reaktionen, die Makromoleküle hervorbringen, kürze Stoffe über eine kettenverlängernde Wasserabspaltung (Kondensationsreaktion) aneinandergehangen. Das Problem hierbei ist, darauf werden wir später noch kommen, dass die Kondensation durch viele Faktoren erheblich gestört weren kann. Im letzten Abschnitt dieser Sektion möchte ich dann auf fehlerhafte Verknüpfungen zwischen den einzelnen Molekülen und deren Verringerung eingehen.

Probleme und Lösungen für Kondensationsreaktionen

Um lange Ketten von Stoffen, zum Beispiel bei der Proteinbiosynthese oder bei DNA-Replikationen herzustellen, benutzen heutige Lebewesen ausschließlich Enzyme, das heißt katalytisch wirksame Proteine. Diese bewirken, dass die Kondensationsreaktionen ohne Fehler und überhaupt ablaufen. Früher gab es diese Enzyme nicht, und Kondensationsreaktionen sind Gleichgewichtsreaktionen, das heißt sie können in zwei Richtungen ablaufen: 1. Kurze Moleküle werden unter Wasserabspaltung zu längeren Molekülen verknüpft, Energie wird benötigt; 2. Lange Ketten werden unter Wassereinlagerung in kurze Moleküle gespalten (Hydrolyse), Energie wird frei. Ist nun Wasser im Übermaß vorhanden (in einem Meer ist das leider so), so werden die langen Ketten gespalten und es können sich keine Makromoleküle bilden.

Für das erste Problem des Wasserüberschusses gab es eine einfache Lösung:

Wasserflächen trockneten aus, damit wurde die Konzentration der Ausgangsstoffe erhöht und die des Wassers erniedrigt. Das Problem hierbei ist, dass flüchtige Substanzen, wie zum Beispiel das Dicyan verloren gingen, aber auf diese Substanzen kam es als Reaktionspartner an. Eine andere Lösungen mussten gefunden werden:Tone als Katalysatoren

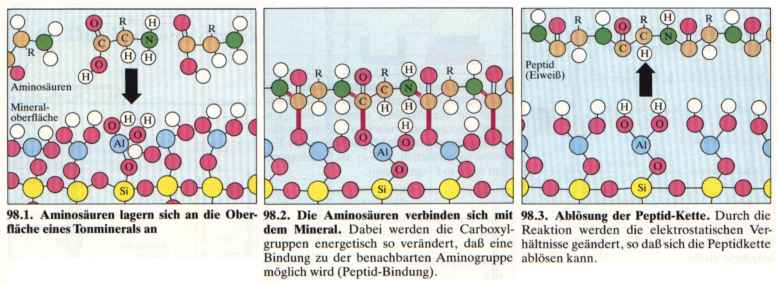

Die Reaktionspartner lagerten sich an Mineralien an, so zum Beispiel Tone oder Glimmer. Diese bestehen aus negativ geladenen Silikatscheiben, die von positiv geladenen Ionen zusammengehalten werden. In diese Zwischenräume können auch andere Moleküle eindringen und damit haben diese Minerale eine schwache katalytische Wirkung. Zudem ist der unmittelbare Reaktionsraum frei von Wasser, sodass die Kondensation ungestörter ablaufen kann.

Wenn man in wässrigem Medium Aminosäuren an Tone (Montmorillonite) anlagert, bilden sich aus Aminosäureadenylaten (Aminosäure + Adenosinmonophosphat) Proteinketten aus 50 und mehr Aminosäuren und Ausbeuten von 100%. Diese Theorie würde stützen, dass in allen Lebewesen die eben genannten Aminosäurenadenylate Vorstufen der Proteinsynthesen sind. Modellreaktion von Aminosäure-adenylaten...

Die gebildeten Proteine konnten später vom Wasser wieder abgewaschen werden.

Gefrorene Lösungen

Eine zweite Möglichkeit den Reaktionsraum wasserfrei zu machen liegt darin, dass das Wasser gefriert. Organische Moleküle haben meist eine niedrigere Siedetemperatur. Es fallen zuerst die Eiskristalle aus, daher erhält man relativ eine größere Konzentration an Reaktionspartnern. Das Ergebnis dieser Abkühlung ist eine zu 75% Gewichtsprozent Cyanwasserstoff enthaltende Lösung, die erst bei -21°C friert. Da Kälte einer Kondensationsreaktion nicht zuträglich ist, muss hier der Energieaspekt, den ich weiter unten behandele, beachtet werden.

Trockene Gemische von Aminosäuren

Natürlich kann man eine wasserreduzierte bzw. wasserfreie Lösung auch erhalten, indem man das Wasser verdampft. Es bilden sich proteinähnliche Moleküle, wenn man ein Aminosäuregemisch einige Stunden bei 130°C hält. Sind in der Lösung Polyphosphate (s.u.) enthalten, dann genügen sogar 60°C für einen Tag.

Hier erhalten wir, wenn das Gemisch aus überwiegend sauren oder basischen Aminosäuren besteht, Ketten mit 200 und mehr Makromolekülen. Für diesen Fall könnte Meerwasser, das gelöste Aminosäuren enthält, auf heiße Vulkanasche gespült worden sein, dort bildeten die Aminosäuren dann Ketten und wurden später wieder abgewaschen.

Wie kann es sein, dass alle diese Wege - vor allem die letzten beiden klingen zu paradox - eingeschlagen werden konnten? Man muss bedenken, dass es auch auf der Urerde unterschiedliche Klimazonen gab, einige waren sehr heiß (Äquator) andere wiederum sehr kalt (Polgebiete). Außerdem hat es bereits damals die Jahreszeiten gegeben, wenn man auch ihre Auswirkungen auf das Wetter wegen der andersartigen Zusammensetzung der Atmosphäre (andere Dichte, Molekülgrößen etc.) schlecht beurteilen kann.

Energieprobleme

Ein weiterer Fakt erschwert die Makromolekülsynthese:

Während bei der Aufspaltung Energie frei wird, muss in diesem Fall Energie investiert werden. Dies geschah wahrscheinlich wie in den heutigen Lebewesen, indem Syntheseprozesse an energieliefernde Reaktionen gebunden wurden.In heutigen Lebewesen liefert das oben bereits erwähnte ATP (Adenosintriphosphat) die Energie, indem es durch ein Molekül Wasser in ADP (Adenosindiphosphat) und ein Phosphation gespalten wird. Die Esterbindung zwischen zwei Phosphationen liefert eine Energie von 30kJ/mol, die von der Zelle unmitelbar benutzt werden kann. Da dieselbe Energiemenge auch mit normalen Polyphosphaten frei werden, kann man sich das Adenin in heutigen Zellen als eine Art Etikett vorstellen, das auch die vorhandene Energiemenge anzeigt (1 ATP --> 2 Bindungen). Die frühen Bildungen von Makromolekülen liefen wahrscheinlich auch mit Hilfe von Polyphosphatketten ab, da, wie gesagt, die Etikettierung unnötig ist. Diese Art der Energiegewinnug aus Polyphosphaten ist offenbar ein sehr altes und bewährtes System, das bereits vor dem Ursprung des Lebens etabliert war.

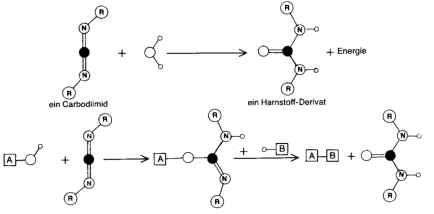

Heute verknüpfen Enzyme die freigewordene Energie mit den energiebenötigenden Reaktionen, aber früher gab es diese Enzyme noch nicht, es mussten auch hier andre Möglichkeiten gefunden werden. Es gibt Substanzen, die sowohl Energie abgeben als auch die Energie anderen Reaktionen zuführen können. Das sind zum Beispiel Carbodiimide. Unten sehen Sie die Wirkungsweise eines Carbodiimids bei der Verknüpfung zweier Substanzen A und B.

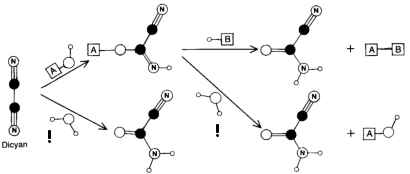

Das Carbodiimid steht stellvertretend für viele andere Substanzen, die es auf der noch jungen Ede gegeben haben könnte: Dicyan, Cyanamid, Cyanacetylen und Diaminomaleonitril. Diese Substanzen entstehen beispielsweise unter Einwirkung von energiereicher UV-Strahlung und binden die Energie in ihren Dreifachbindungen zwischen Kohlenstoff (C)- und Stickstoffatomen (N). Man kann also sagen, dass auch die Bildung der Makromoleküle durch das Sonnenlicht angetrieben wurde.

Aber auch hier war das Wasser sehr hinderlich bei der Synthese (s. unteres Bild): Statt zwei Stoffe zu verbinden, konnte sich einfach Wasser an den entsprechenden Stellen anlagern und so die Reaktion zum Stillstand bringen. Im Laboratorium verwendet man daher wasserfreie Lösungsmittel, was aber sehr schlecht zu den Bedingungen früher passte. Eine Möglichkeit war hier, die beiden Reaktionspartner an Phosphorsäure zu binden, denn die gebildeten Phosphate können mit dem Wasser sehr gut um Bindungen konkurrieren. Weitere Möglichkeiten des Ausschlusses von Wasser können Sie weiter oben nachlesen, offenbar mussten hier beide Probleme gleichzeitig gelöst werden, Wasserüberschuss und Energiemangel.

Verknüpfungsprobleme

Bei all diesen Methoden der Synthese von Makromolekülen treten neben den

üblichen Peptidbindungen bei Proteinen auch anomale Bindungen auf, was aber nicht wundert bei derart groben Reaktionsabläufen. Allerdings sind diese zahlenmäßig so gering, dass sie nicht viel ausmachten. Problematischer wird die Verknüpfung bei den Nucleinsäuren, denn diese müssen korrekt sein um als Informationsspeicher herhalten zu können.Das Problem der falschen Verknüpfung besteht bei den Nucleinsäuren darin, dass ein Nucleotid am 2'-Ende oder am 3'-Ende der Ribose des vorigen Nucleotids angeknüpft werden kann. Die 3'-Verknüpfung ist die stabilere, paradoxerweise aber die 2'-Verknüpfung die chemisch leichter zugängliche. In heutigen Lebewesen findet man ausschließlich die 3'-Variante, die falsche Verknüpfung wird heute durch Enzyme vermieden. Als die Enzyme diese Aufgabe noch nicht übernehmen konnten, musste eine andere Lösung gewählt werden: Die OH-Gruppe am 2'-Ende wurde entfernt und durch ein einfaches H ersetzt. Das verändert die energetischen Verhältnisse derart, dass ausschleißlich die 3'-Verbindung gewählt wird und somit die Stabilität gewahrt bleibt. Der neue Zucker heißt Desoxyribose (Ohne-Sauerstoff-Ribose) und man findet ihn heute in höheren Organismen in der DNA (Desoxyribonucleinsäure), die als Informationsspeicher für den genetischen Code dient.

Interessanterweise werden in höheren Organismen von der DNA zur Proteinbiosynthese Abschriften in RNA-Form erstellt, die dann von den Ribosomen abgelesen werden. Der Reproduktionsmechanismus hat sich offenbar an der RNA entwickelt, aber die Speicherung der Gene erfolgte in der DNA. Auch bei der identischen Replikation der DNA werden sogenannte "Primer", das sind kurze RNA-Stückchen, als Startsequenzen für die vervielfältigenden Enzyme angelagert. Dazu finden Sie mehr Informationen im nächsten Abschnitt.

Zurück | Vorwärts